稲田 富之 いなだ とみゆき

横浜市戸塚区戸塚町出身

横浜市立戸塚中学校卒業

横須賀学院高校卒業

桜美林大学国際学部国際学科卒業

大学卒業後、イタリア・シエナにてイタリア料理とカフェ文化を学ぶ。

帰国後、東京・表参道にカフェをオープンし、原宿・竹下通りなどにも店舗を展開。

店舗経営と並行して、コンサルタントとして企業の戦略立案や新規プロジェクトの立ち上げに携わり、経営課題の解決に貢献。

現在は、鎌倉小町商店会の広報およびWEBサイト運用、横浜市の観光事業、観光庁関連の地域魅力再創出プロジェクト、飲食店アドバイザーなど、多岐にわたる事業に携わる。

また、衆議院議員および神奈川県会議員の秘書業務の経験を持つ。

人となり

身長: 181cm 体重: 74kg

趣味:『スポーツ全般(マリンスポーツ含む)』『筋トレ』『読書』『落語』『書道(日本書芸院在籍)』

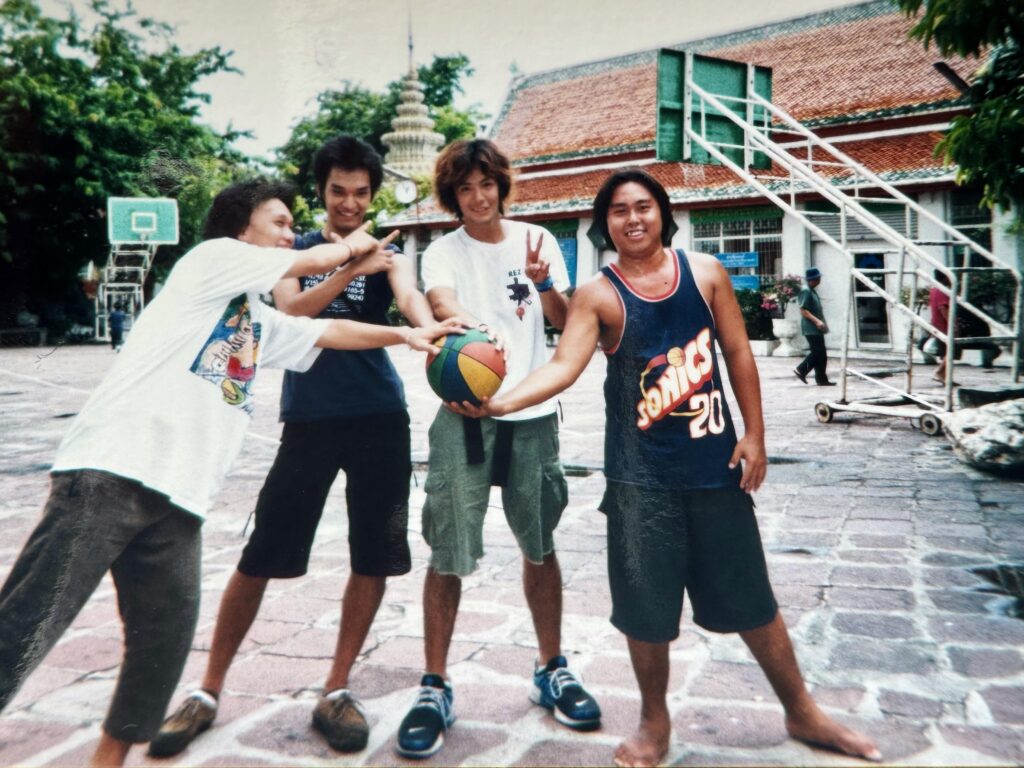

特技:『バスケットボール(学生時代は神奈川県代表)』『イタリア料理』『ものまね』

好きな本:『宝島』 『テスカトリポカ』 『逆ソクラテス』 『容疑者Xの献身』 『アルジャーノンに花束を』

好きな漫画:『スラムダンク』 『ドラゴンボール』 『鬼滅の刃』 『ミステリと言う勿れ』 『天狗の台所』

鎌倉の好きなところ:『優しくて気さくで、地元を愛する人が多い』『日本の伝統文化が息づいている』『個性あふれるお店が多い』『海・山など自然が豊かで、四季の移り変わりを感じられる』『蛍が見れる』『歴史を感じ、先人たちに想いを馳せる場所が多い』

鎌倉の魅力: 『海』『山』『歴史』『人』

座右の銘: 『不易流行』『温故知新』

中学・高校時代

中学時代は、バスケットボールに全力を注いでいました。

横浜市立戸塚中学校のバスケ部の仲間たちとともに、神奈川県3位の成績を収め、個人では神奈川県代表として全国大会に出場しました。

その後、バスケットボールの推薦入学で湘南工科大学附属高校に進学。しかし、突発的な病気を患い、わずか半年で退学を余儀なくされました。

突然、高校生ではなくなったこと。

大好きなバスケットボールができなくなったこと。

その現実を受け入れることができず、苦しむ日々が続きました。進路についても悩みに悩みましたが、家族や友人たちの支えがあったおかげで、自暴自棄にならず、翌年もう一度受験に挑み、横須賀学院高校で新たな道を歩むことを決意しました。

再スタートを切った高校生活

思春期の私にとって、学年が一つ下の友人たちと過ごす高校生活には、さまざまな葛藤がありました。

しかし、素晴らしい先輩や後輩、最高の仲間たちに恵まれ、楽しく充実した高校生活を送ることができました。

あれから25年。彼らとは今でも変わらぬ関係が続いており、心から感謝しています。

大学時代

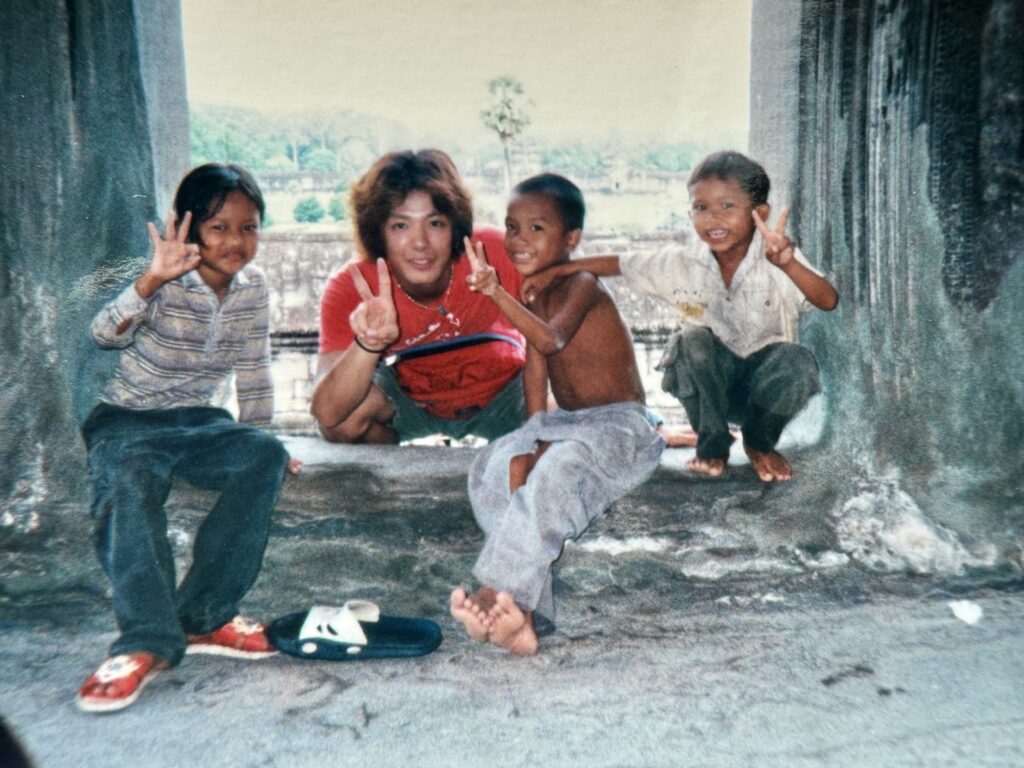

旅が教えてくれた「柔軟性」と「人とのつながり」

バックパッカーとして旅をした時間は、私の人生に大きな財産を残してくれました。限られた予算と荷物で見知らぬ土地を巡る中で、まず学んだのは「柔軟性の大切さ」です。

アジアの旅では、計画通りにいかないことが当たり前。 予期せぬトラブルや変更にも、臨機応変に対応する力が求められます。そうした経験を重ねるうちに、完璧を求めるのではなく、状況を受け入れ楽しむことの大切さを学びました。

また、「人と人とのつながり」の温かさにも気づかされました。

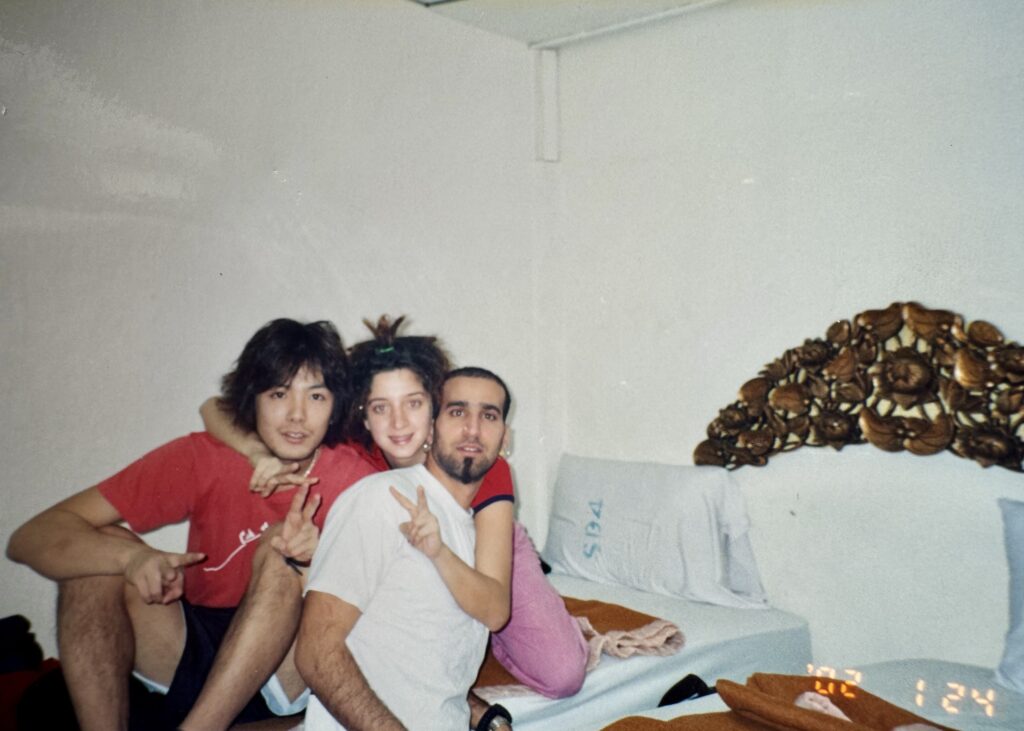

言葉や文化が違っても、身振り手振りで会話をした現地の人々や、宿で出会った旅人たちとの交流を通じて、国境を越えた優しさや共感の力を実感しました。

バックパッカーとしての旅は、単なる観光ではなく、自分を成長させる挑戦でもありました。

この経験を通じて得た知識・経験・感謝の気持ちは、今の私の土台となっています。

そして、こうした貴重な経験をするきっかけを与えてくれた大学時代の仲間たちには、今も心から感謝しています。

イタリアでの学びと起業

大学卒業後、私はイタリア・トスカーナ地方のシエナに留学しました。

シエナは、16世紀の街並みが今も残る美しい街。 そこでイタリア語を学びながら、現地のリストランテで料理とカフェ文化についても学ぶ日々を送りました。

言葉も文化も全く異なる環境での生活は、時に孤独や忍耐を強いられることもありました。しかし、現地の人々の優しさと温かいカプチーノの味は、今でも忘れられません。

少しずつ会話もできるようになり、イタリアでの生活に馴染み始めた矢先、父が脳梗塞で倒れ、日本への帰国を余儀なくされました。

イタリアでの生活をこの先も続けたいと夢見ていた私にとって、それは強制的に夢を諦めざるを得ない出来事でした。同時に、人生は自分の意思だけでは決められないものだという現実を痛感する瞬間でもありました。

父は一命を取り留めたものの、利き手側の右半身に麻痺と言語障害が残り、歩行・食事・会話に支障をきたす状態でした。

父子家庭で育った私にとって、祖母と二人で父のリハビリを支える日々が始まりました。

当時、父はまだ53歳。積極的にリハビリを続けた結果、約1年で支えがあれば簡単な日常生活を送れるほどに回復したので、自分のために時間を使うことができるようになりました。

表参道での起業と経営の試練

その後、私は東京で起業し、2005年に表参道・青山学院大学西門近くに「ハートリーフカフェ」をオープン。

イタリアで学んだ料理とカフェ文化を日本に広めることを目指し、スタッフと共に試行錯誤を重ねました。オープン後は順調に経営を続け、原宿・竹下通りや多摩センター三越などにも5店舗を展開しました。

しかし、2008年のリーマンショックで状況は一変。

経営が一気に傾き、店舗の口座残高が52円まで減った時の焦燥感と絶望感は、今でも鮮明に覚えています。

それでも、支えてくれたスタッフたちの奮闘のおかげで、少しずつ業績を回復。自社の多店舗展開に加え、他社の店舗プロデュース業にも進出しました。

ところが、2011年の東日本大震災の影響で経営は再び厳しい状況に。

やむを得ず、表参道の店舗を除くすべての店舗を閉鎖および譲渡する決断を下しました。

震災後は、店舗運営と並行して、知人の企業サポートに携わるようになりました。守秘義務があるため詳細は記せませんが、イベント・広告・美容・金融・飲食・デザインなど、多岐にわたる業界の企業支援を経験。

この中で、私は単なる経営ノウハウだけでなく、実践的な問題解決力や多角的な視点を磨くことができました。

- スピード感が求められる企業では、迅速な意思決定を学び、

- 大規模プロジェクトの現場では、チームでの調整力や交渉力の重要性を実感。

異なる業界に触れることで、新しい知識を吸収する力や、状況に応じた最適なアプローチを選ぶ力を身につけることができました。

すべての経験を、鎌倉のまちづくりへ

こうした経験を通じて、私はどのような環境でも成果を出す力を培うことができました。

また、多くの優秀な経営者たちと仕事を共にしたことは、私のビジネスキャリアにおいて最高の財産となっています。

そして今、この経験が鎌倉のまちづくりにおいても、大きな強みになると確信しています。

「パーソナル イズ ポリティカル」父と祖母の介護を経験して

父は脳梗塞を発症した後、一刻も早く元の生活に戻りたい一心で懸命にリハビリに取り組んでいました。最初の数年間は意欲的で徐々に回復が見えていたものの、ある時期から思うように体が動かないもどかしさを感じるようになりました。

期待通りに回復しない現実に直面した父は、次第に苛立ちが募るようになり、その苛立ちはリハビリへの意欲を削ぎ、時には周囲の支えに対しても感謝よりも不満を抱くことが多くなっていきました。

意欲が薄れていった父の体はみるみる動かなくなり、会話も十分にできなくなっていきました。この頃、私は都内と実家の両方を行き来する生活をしていましたが、祖母だけでは支えきれなくなり、実家に戻ってより多くの時間を父の介護に充てることになりました。

祖母と協力し合い、なんとか良好な関係を保ちながら父の介護をしていましたが、祖母も介護の負担から次第に体調を崩し、入退院を繰り返すようになりました。祖母の健康状態が悪化したことで、祖母自身も介護を必要とするようになり、私は30代後半にして父と祖母の二人を同時に介護することになりました。

二人を同時に介護することは想像以上に厳しく、私の生活は一変しました。「家族だから」と自分を奮い立たせ、できる限りのサポートをしようと努めましたが、介護の日々は終わりが見えず、体力的にも精神的にも限界が近づいているのを感じるようになりました。父が感情をぶつけてきたり、祖母の希望に応えられないときには、ただ無力感に襲われるばかりでした。

そんな生活が1年以上も続くと、怒りや疲れが積み重なり、些細なことで苛立つようになります。私は父と祖母に対して、いつか本物の憎しみが芽生えてしまうのではないかという恐怖を感じ始めました。そして、いよいよ限界を超えたとき、父や祖母に対して暴言を吐いてしまうようになり、私たち家族の関係は悪化の一途を辿ります。

抑えようとしても抑えきれず、大切な家族に暴言を吐いてしまった時の後悔と罪悪感、そしてそんな自分への嫌悪感に苛まれ、苦悩を抱える日々が続きました。

「こんな生活がいつまで続くのか?なぜ自分だけこんな大変な思いをしなければいけないのか?」

まるで真っ暗な未来にゆっくりと吸い込まれて行くような、自分の力ではもうここから抜け出すことができない絶望感から、私は、いよいよ家族の死を期待するようになってしまいました。

しかし、これは決して「私個人の問題」だけではなかったのです。介護を担う多くの人が直面する現実であり、社会全体の課題でもあります。「家族の介護は家族がするべき」という固定観念や、支援制度が十分に活用されていない状況が、多くの介護者を孤立させ、限界に追い込んでいるのです。

私は当時、公的な福祉について十分に調べもせず、「これしか自分が楽になる方法がない」と思い込んでいました。しかし、限界を迎えた私は周囲の勧めもあって、公的な福祉サービスを利用することを決意しました。

ケアマネージャーさんとの出会いは大きな転機でした。父と祖母の状態や私の負担を丁寧に聞き取り、デイサービスや訪問介護の利用を提案してくれました。初めは「他人に任せていいのだろうか」という迷いもありましたが、実際にサービスを利用してみると、父も祖母も表情が明るくなり、私自身も心に少し余裕が生まれるのをはっきりと感じました。

公的な福祉を利用することで、「自分が全てを背負わなくてもいいんだ」という気づきと安心感を得ることができましたし、この制度がなければ、私はきっと心身ともに限界を迎えていたと思います。救われたのは父と祖母だけでなく、私自身だったと今でも強く感じています。

この経験を通じて私は、「介護は個人の問題ではなく、社会全体で解決すべき課題なのだ」と痛感しました。

「パーソナル イズ ポリティカル」すなわち、個人的な問題は、政治的な問題です。個人が抱える問題こそが社会の構造を映し出し、政治的な問題とつながるのです。介護を家族だけの責任に押しつける社会では、誰もがいつか限界を迎えます。だからこそ、介護制度の拡充や支援の充実を求める声を上げることは、個人のためだけではなく、これからの社会をより持続可能なものにするために必要なことなのです。

二人の介護によって、私は自分の夢やキャリアを諦めました。家族のせいにするつもりはありませんが、もし介護がなければどういう人生になっていたのか、時折考えることがあります。しかし、ここではっきりと言えるのは、「家族の介護こそ公的な福祉を利用し、プロに任せるべきだ」ということです。それは決して無責任なことではなく、家族と自分の未来を守るための責任ある行動です。

私はこの経験をもとに、介護をする人(特にヤングケアラーたち)と介護を受ける人たちがより良い選択ができるよう、公的な支援の必要性を伝えていきたいと思います。介護に限らず、障がいのある方たちへのサポートもまた、家族だけで支えるのではなく、地域全体で支えることが重要です。

それこそが「パーソナル イズ ポリティカル」 個人の苦しみを社会全体の課題とし、より良い未来を作るための第一歩とすることが大切です。

私はそんな未来を創るため、自らの経験をもとに取り組んでいきます。

そして、この経験こそ、私が政治の世界にチャレンジしようと思った原点かもしれません。